锡马复盘记

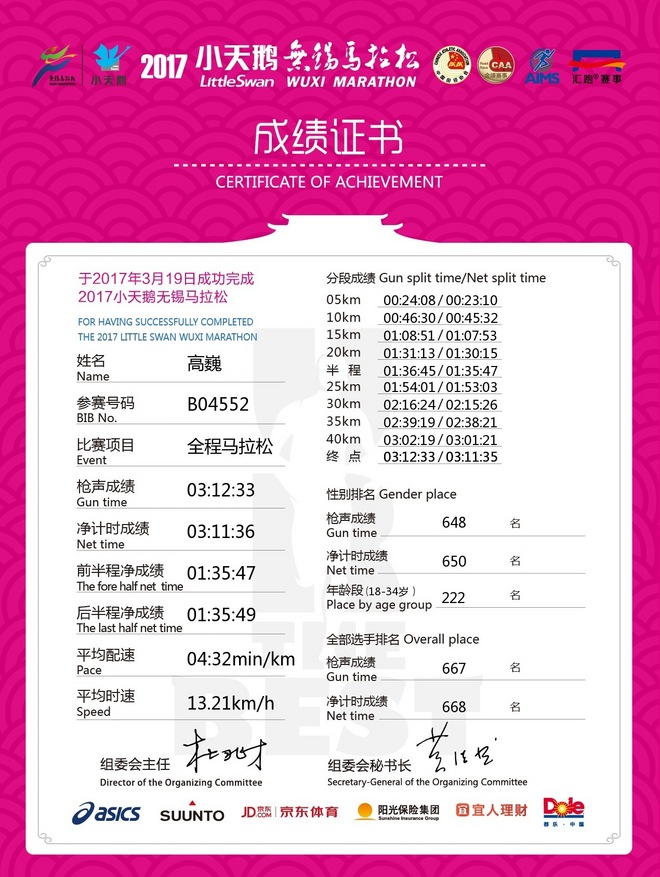

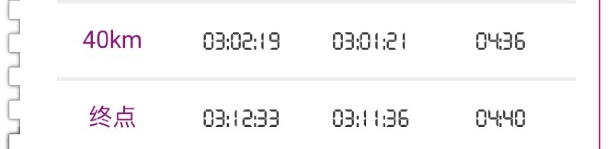

2017年无锡马拉松已经结束,3小时11分这个成绩还是好于我的预期,追根求源,且听我详细复盘。

赛前

赛前1个月自测了两次4分35秒配速的半马,全程心率基本上压在区间2.7(161)以下,遂确定了锡马3小时15分(平均配速4分35秒)完赛的目标。

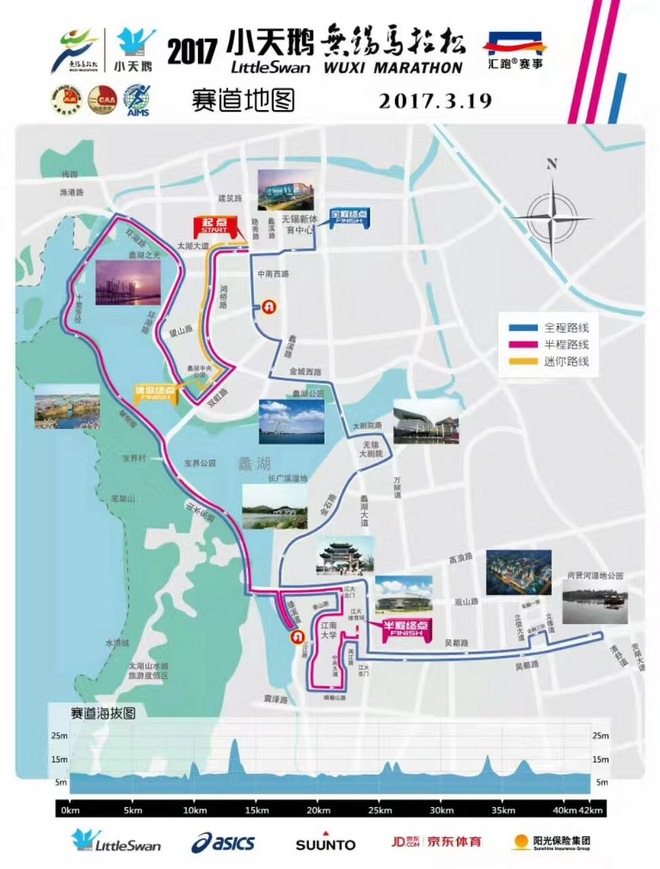

锡马前半程经过鼋头渚、十里芳径、江南大学,环蠡湖赛道风景优美,跑起来会比较兴奋,而且赛前天气预报显示有东北风,前半程顺风较多,于是我即定前半程的目标配速可略少于4分35秒。

赛前一天上午到达无锡,入住、领物、品尝无锡馄饨和小笼包,闲逛蠡园,上完定妆照后晚上就早早入睡了。就是不知晚上吃了什么,肚子有点问题,但好在对比赛没有影响。

起跑(0-5公里)

巡航(5-20公里)

分裂(20-25公里)

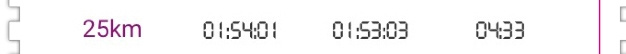

从江南大学出来后向东进入吴都路,进入顶风路段。排头的小伙伴有点吃力,配速也有些下降,终于在吴都路的尽头,我们相互say goodbye了。这一阶段平均配速4分33秒,最高心率162。

大雨(25-30公里)

调整(30-35公里)

32公里处,状态良好,我计划重新调整完赛目标。经过计算后,若剩下10公里按4分30秒配速跑的话,3小时10分的国家二级门槛可以达到。但不久左小腿就隐隐出现抽筋的先兆,为防止抽筋,我随即决定控制步幅,保守完赛。此时路面已有部分积水,步频已降到195左右,配速有所下降。这一阶段平均配速4分35秒,最高心率165。

完赛(35-42.195公里)

放弃冲击310,撞墙期也未到来,感觉有劲使不出,就这样平稳的跑过了最后7公里。这一阶段平均配速4分37秒,最高心率164。

总结

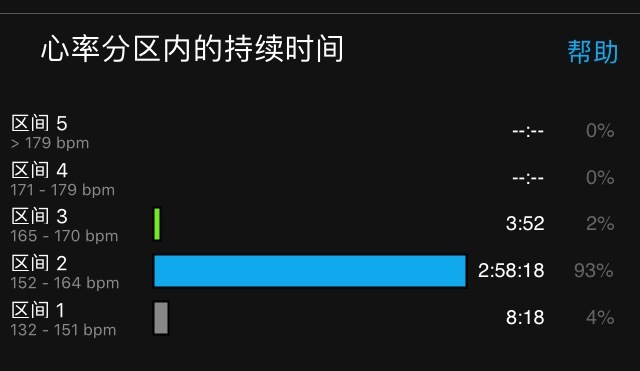

心率

步频

全程平均步频201,坚定了我高步频的信心。事实证明对于普通跑者,靠200+的高步频也可以达到310左右的水平。

虽然普遍说法是180的步频最经济,但无疑步频越高,跑步效率越高,受伤风险越小。只要心肺可以承受,建议身体条件一般的普通跑者将步频提高到190以上。

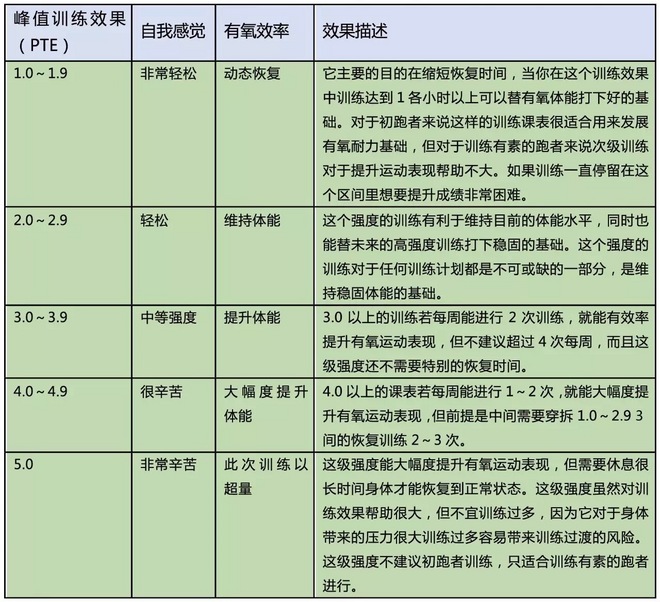

训练

赛后跑表数据显示训练效果指数为4.6,还未达到比赛所需要的5.0(力竭),说明赛中还留有余力,并且全程无撞墙感,天气是一方面因素外,平时的训练效果应该也是比较好的。

赛前两个月我基本上每周训练都会是M、T、E三种配速交替进行。

E配速:每周1次,30公里左右,严格控制在E心率,最后几公里以M配速结束; - M配速:每周两次,以13公里左右的430-435配速跑,尽量匀速,赛前一个月加了两次435配速的半马,摸底并适应比赛配速;

- T配速:每周一次,410左右的配速,穿插在E或M配速跑中,可分几段变速或间歇,T配速总时间在30分钟左右。

这期间我没有练过4分配速内的间歇跑,间歇跑可提高最大摄氧量,提高速度。但对于很多业余跑者,本身速度能力已经够了,但耐力欠佳,可通过T区间的乳酸阙值跑提高有氧空间,增强速度保持能力,待达到上限后再练间歇效果更好。毕竟间歇训练很痛苦,也有受伤风险。

同时也不建议跑大量30+的M配速跑,虽然可以建立比赛信心,但会极大增加恢复时间,效果也不好。30公里左右的E配速跑结合15公里左右的M配速跑同样可以保证M配速全程不掉速。

跑量

赛前几个月我的跑量基本上稳定在200-250公里之间,赛前一个月加到260公里。对业余跑者来说,为了不影响工作和生活,只要保证每次跑步质量,减少垃圾跑量,200-250左右的跑量同样可以达到310左右的水平。

- 补给

赛前准备了三支GU能量胶,计划20,25,30公里各吃一支,比赛时也是按计划执行,20公里后进补香蕉3次,全程能量供应感觉良好。但由于早餐未吃榨菜,赛中也未进补盐丸,可能诱发了32公里后抽筋迹象。

力量

核心力量是跑步的基础,每天花20分钟进行俯卧撑、静蹲、半蹲、平板撑、卷腹等自重训练对跑者还是很有必要的,跑者不需要器械训练。

跑表

个人认为,一块好的跑表比跑鞋更重要,跑鞋更多的提供保护,而跑表可以使跑者变得更强。

跑表可以提供准确和详细的跑步数据,这对于普通跑者是很重要的。跑者可以使用跑表制订训练计划,根据数据监控跑步状态和身体情况,并根据数据改善跑姿,减少伤病,提高跑步经济性。

- 装备

运动眼镜晴天可以减少阳光对跑者生理和心理的影响,雨天可以挡雨,推荐跑马时戴。

2017年锡马给了我信心,让我看到了sub3的可能性。下一步计划:

进一步改善跑姿,将垂直幅度降到7cm以下,垂直步幅比降到7%以下,改善双脚平衡; - 加强力量训练,保持步频的情况下提高步幅;

- 加入间歇跑,提高速度能力。

很享受确定目标—制订计划—达成目标的过程,循序渐进。

人生又何尝不是如此呢?

本文著作权归作者本人所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,不代表本站观点。如有不同见解,原创频道欢迎您来分享。来源:爱燃烧 — http://iguangran.com/diaries/195901